27. März 2025

Die Pessach-Formel

von Barbara Staudinger

Das Pessach-Fest beginnt nach jüdischem Kalender jedes Jahr mit dem traditionellen Seder am 14. Nissan und wird bis zum 22. desselben Monats gefeiert. Der jüdische Kalender, nachdem sich dieses Datum richtet, ist ein Mondkalender, weshalb sich Pessach jedes Jahr – sowie auch alle anderen Feste – in Bezug auf den international als Standard gebrauchten Gregorianischen Kalender, der ein Sonnenkalender ist, verschieben. Das klingt kompliziert und das ist es auch, wenn man nicht die zwei Kalender regelmäßig benutzt oder sogar einen Kalender besitzt, in dem sowohl jüdische als auch Gregorianische Datumsbezeichnungen eingetragen sind.

Heute ist es leicht geworden, Pessach oder auch einen anderen jüdischen Festtag im Gregorianischen Kalender zu finden, gibt es doch im Internet viele Websites, auf denen für welches Jahr auch immer alle jüdischen Festtage in die international gebräuchigen Datumsangaben umgerechnet werden können. Wie der Computer das macht, interessiert wohl die wenigsten. Was taten die Menschen allerdings vor der Erfindung des Computers? Höchstwahrscheinlich gingen sie zum Rabbiner, der sich dann in die Kalender vertiefte, und da die jüdische Bevölkerung eine kleine Minderheit darstellte, scheint es lange für die Mehrheitsgesellschaft keine Notwendigkeit gegeben zu haben, die Daten der jüdischen Feiertage Jahre voraus oder im Nachhinein zu kennen. Dies änderte sich jedoch, zumindest in der Welt eines der berühmtesten Mathematiker.

(Johann) Carl Friedrich Gauß, 1777 in Braunschweig in relativ einfachen Verhältnissen geboren, war schon als Kind ein Mathematikgenie. Nachdem er angeblich bereits als Dreijähriger seinen Vater bei Lohnabrechnungen unterstützt hatte, begann sein Aufstieg als mathematisches Wunderkind bereits früh. Am Höhepunkt seiner Karriere hatte er den Titel eines „Fürsten der Mathematik“ (Princeps mathematicorum), er war Universitätsprofessor und wurde international mit Ehrungen überhäuft. Bis zur Einführung des Euro zierte sein Kopf die 10-DM-Banknote. Die Liste seiner Erfindungen und Entdeckungen ist lang und umfasst die Gebiete der Mathematik, Physik, Astronomie, Elektrotechnik und Statistik. Wofür er heute noch Vielen bekannt ist, ist die nach ihm benannte Normalverteilung, ein wichtiger Typ der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die auch heute noch im Lehrplan für den Mathematikunterricht an höheren Schulen steht. Viele andere Formeln, die Gauß erfunden bzw. gefunden hat, sind jedoch weniger oder gar nicht bekannt, darunter die Gauß’sche Pessach-Formel.

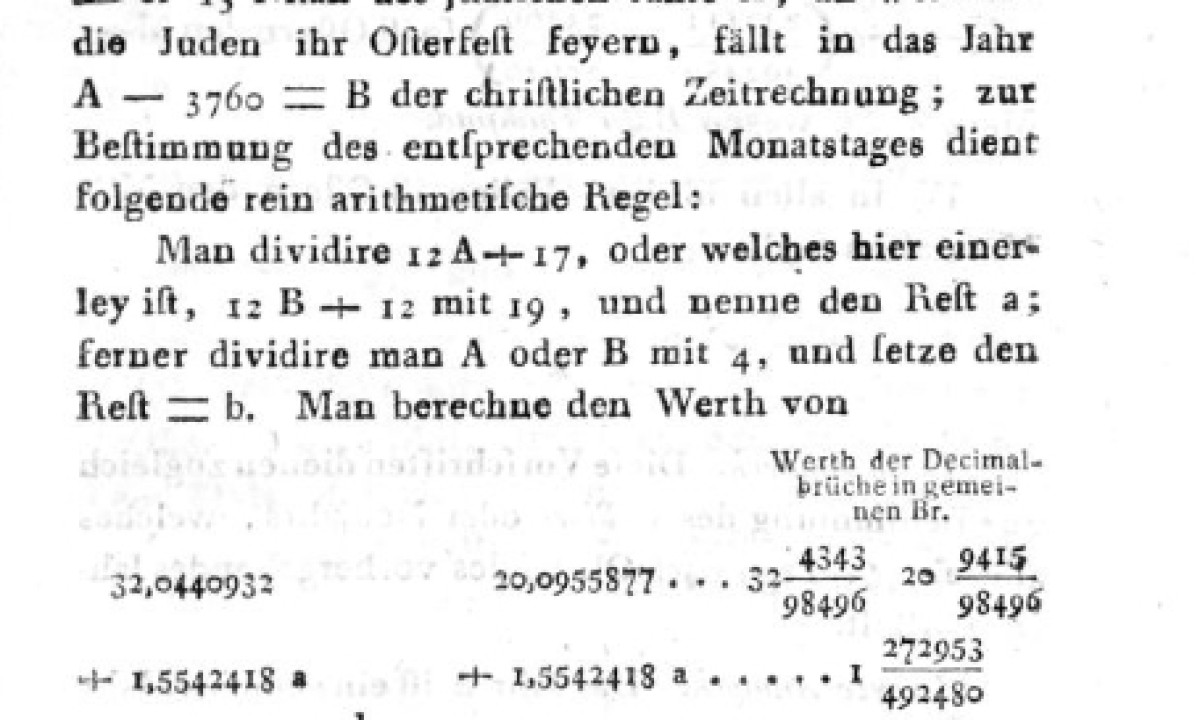

Warum sich der Braunschweiger Fürst der Mathematik für das Problem der Datumsumrechnung der jüdischen Feiertage interessierte, ist nicht bekannt. Dass er in Kontakt mit Juden stand, können wir nur vermuten. In Braunschweig hatte sich nach der im Vergleich zum restlichen Heiligen Römischen Reich späten Vertreibung 1546 im Laufe des 18. Jahrhundert wieder eine jüdische Gemeinde angesiedelt. Getragen wurde diese von einigen privilegierten jüdischen Kaufleuten und Kreditgebern, die dem Braunschweiger Herzog dienten. Vielleicht lernte das Wunderkind, das zunächst am Hof herumgereicht wurde und um 1800 bereits studierte, am Hof einen dieser jüdischen Kammeragenten kennen, unter Umständen hatte er auch intensivere Beziehungen zur jüdischen Gemeinde. Jedenfalls war ihm offensichtlich die Problematik der beweglichen jüdischen Feiertage bekannt – und als Mathematiker war er an einer Lösung interessiert. Diese fand er im Jahr 1802, die sogenannte Gauß’sche Pessach-Formel, die, auch wenn sie nicht wirklich einfach zu berechnen erscheint, dennoch revolutionär war.

Die Lösung des Problems der Umrechnung der beiden Kalender steht nicht nur für eine mathematische Denksportaufgabe, sondern weißt auch auf den kulturellen Austausch zwischen jüdischer und christlicher Bevölkerung hin. So kann die Gauß’sche Pessach-Formel mit einem Wörterbuch verglichen werden, das die Feste des einen, in den Kalender des anderen übersetzt und damit kulturelles Wissen vermittelt. Und obwohl wir zwar nicht wissen, aus welchem Anlass Carl Friedrich Gauß die Pessach-Formel erfand, so zeigt sie uns doch, dass das 19. Jahrhundert nicht nur von der Assimilation der jüdischen Bevölkerung an die Mehrheitskultur geprägt war, sondern auch von wachsendem Wissen der christlichen Bevölkerung über die jüdische Religion und Kultur. Und genau diese Wissensvermittlung ist es, warum die Pessach-Formel ein Thema für ein Jüdisches Museum ist.

Chag Pessach sameach!

Heute ist es leicht geworden, Pessach oder auch einen anderen jüdischen Festtag im Gregorianischen Kalender zu finden, gibt es doch im Internet viele Websites, auf denen für welches Jahr auch immer alle jüdischen Festtage in die international gebräuchigen Datumsangaben umgerechnet werden können. Wie der Computer das macht, interessiert wohl die wenigsten. Was taten die Menschen allerdings vor der Erfindung des Computers? Höchstwahrscheinlich gingen sie zum Rabbiner, der sich dann in die Kalender vertiefte, und da die jüdische Bevölkerung eine kleine Minderheit darstellte, scheint es lange für die Mehrheitsgesellschaft keine Notwendigkeit gegeben zu haben, die Daten der jüdischen Feiertage Jahre voraus oder im Nachhinein zu kennen. Dies änderte sich jedoch, zumindest in der Welt eines der berühmtesten Mathematiker.

(Johann) Carl Friedrich Gauß, 1777 in Braunschweig in relativ einfachen Verhältnissen geboren, war schon als Kind ein Mathematikgenie. Nachdem er angeblich bereits als Dreijähriger seinen Vater bei Lohnabrechnungen unterstützt hatte, begann sein Aufstieg als mathematisches Wunderkind bereits früh. Am Höhepunkt seiner Karriere hatte er den Titel eines „Fürsten der Mathematik“ (Princeps mathematicorum), er war Universitätsprofessor und wurde international mit Ehrungen überhäuft. Bis zur Einführung des Euro zierte sein Kopf die 10-DM-Banknote. Die Liste seiner Erfindungen und Entdeckungen ist lang und umfasst die Gebiete der Mathematik, Physik, Astronomie, Elektrotechnik und Statistik. Wofür er heute noch Vielen bekannt ist, ist die nach ihm benannte Normalverteilung, ein wichtiger Typ der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die auch heute noch im Lehrplan für den Mathematikunterricht an höheren Schulen steht. Viele andere Formeln, die Gauß erfunden bzw. gefunden hat, sind jedoch weniger oder gar nicht bekannt, darunter die Gauß’sche Pessach-Formel.

Warum sich der Braunschweiger Fürst der Mathematik für das Problem der Datumsumrechnung der jüdischen Feiertage interessierte, ist nicht bekannt. Dass er in Kontakt mit Juden stand, können wir nur vermuten. In Braunschweig hatte sich nach der im Vergleich zum restlichen Heiligen Römischen Reich späten Vertreibung 1546 im Laufe des 18. Jahrhundert wieder eine jüdische Gemeinde angesiedelt. Getragen wurde diese von einigen privilegierten jüdischen Kaufleuten und Kreditgebern, die dem Braunschweiger Herzog dienten. Vielleicht lernte das Wunderkind, das zunächst am Hof herumgereicht wurde und um 1800 bereits studierte, am Hof einen dieser jüdischen Kammeragenten kennen, unter Umständen hatte er auch intensivere Beziehungen zur jüdischen Gemeinde. Jedenfalls war ihm offensichtlich die Problematik der beweglichen jüdischen Feiertage bekannt – und als Mathematiker war er an einer Lösung interessiert. Diese fand er im Jahr 1802, die sogenannte Gauß’sche Pessach-Formel, die, auch wenn sie nicht wirklich einfach zu berechnen erscheint, dennoch revolutionär war.

Die Lösung des Problems der Umrechnung der beiden Kalender steht nicht nur für eine mathematische Denksportaufgabe, sondern weißt auch auf den kulturellen Austausch zwischen jüdischer und christlicher Bevölkerung hin. So kann die Gauß’sche Pessach-Formel mit einem Wörterbuch verglichen werden, das die Feste des einen, in den Kalender des anderen übersetzt und damit kulturelles Wissen vermittelt. Und obwohl wir zwar nicht wissen, aus welchem Anlass Carl Friedrich Gauß die Pessach-Formel erfand, so zeigt sie uns doch, dass das 19. Jahrhundert nicht nur von der Assimilation der jüdischen Bevölkerung an die Mehrheitskultur geprägt war, sondern auch von wachsendem Wissen der christlichen Bevölkerung über die jüdische Religion und Kultur. Und genau diese Wissensvermittlung ist es, warum die Pessach-Formel ein Thema für ein Jüdisches Museum ist.

Chag Pessach sameach!