Vor 150 Jahren diente Wien als Bühne für die Welt: Länder aus aller Welt reisten in die Kaiserstadt, um auf der Weltausstellung 1873, die vom 1. Mai bis 2. November stattfand, ihre Beiträge zum technischen, kulturellen und sozialen Fortschritt zu präsentieren. Unter den Ausstellern aus Österreich-Ungarn befand sich auch das Israelitische Blinden-Institut auf der Hohen Warte, das 1870 auf Initiative von Dr. Ludwig August Frankl (1810-1894) gegründet wurde. Nach einer Krankheit, die ihn 1863 beinahe das Augenlicht gekostet hätte, war es ihm ein Anliegen, das Israelitische Blindeninstitut in Wien in Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) zu gründen. Um sich über bewährte Praktiken für solche Einrichtungen zu informieren, unternahm Frankl 1871 Reisen durch die österreichisch-ungarischen Kronländer sowie durch Deutschland und die Schweiz (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 9). Bei der feierlichen Eröffnung des Instituts im Dezember 1872 betonte Frankl, dass die Anzahl der Blindeninstitute eines Landes als Indikator für dessen fortschrittliche gesellschaftliche Entwicklung eines Landes dient. Zu dieser Zeit lag Österreich in dieser Kategorie weit unter dem Durchschnitt (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 14).

Namhafte Mitglieder der jüdischen Gemeinde wie Baron Friedrich von Schey (1815–1881), Baron Anselm von Rothschild (1803–1874) und Baron Jonas von Königswarter (1807-1871) unterstützten das Projekt großzügig. Letzterer stellte das Gelände zur Verfügung und ermöglichte den Unterricht für fünfzig blinde Schüler. Auch außerhalb der jüdischen Gemeinde erfuhr dieses Vorhaben große Unterstützung. Sowohl Kaiser Franz Joseph (1830–1916) als auch Mitglieder der kaiserlichen Familie, der Wiener Bürgermeister Cajetan Felder (1814–1894) und einige andere Politiker sowie nichtjüdische Bürger leisteten finanzielle Beiträge. Kaiser Franz Joseph schenkte dem Institut sogar eine Druckerpresse (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 48). Gemäß den Statuten des Instituts war es nicht erforderlich, dass Schüler:innen jüdisch sein mussten, um das Institut zu besuchen. Die wichtigsten Voraussetzungen waren, dass die angehenden Schüler:innen bei der Aufnahme mindestens neun Jahre alt und Staatsbürger:innen der österreichisch-ungarischen Monarchie sein mussten (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 48). Auch internationale Schüler:innen wurden zugelassen, hatten jedoch keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung.

06. Juli 2023

Schaufenster

Schaufenster Nr. 2 - Vision und Aufbruch 1873. Das israelitische Blindeninstitut auf der Hohen Warte

von Caitlin Gura

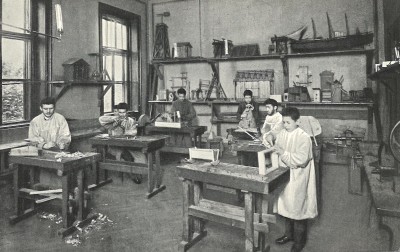

Aufnahmen aus den Unterrichtseinheiten für Korbflechten, Klein-Eisen-Arbeiten und Tischlern

Fotograf/in unbekannt

In: Israelitisches Blinden-Institut in Wien. Bericht für die Jahre 1907–1911, Wien 1912

Wilhelm Stiassnys Modell des Israelitischen Blindeninstituts war auf der Weltausstellung zu sehen. Sowohl der berühmte Wiener jüdische Architekt als auch Frankl erhielten höchste Auszeichnungen für ihre Arbeit. In einem Bericht des Instituts von 1875 heißt es: „Das Modell des Instituts-Gebäudes in Gyps ausgeführt und von lithographirten Plänen illustriert, erregte in der Weltausstellung die Aufmerksamkeit der Fachmänner und hat die Jury den Architecten des Gebäudes Herrn Wilhelm Stiassny mit der Verdienst-Medaille und Herrn Dr. L. A. Frankl, für seine Verdienste um das Blindenwesen überhaupt, mit der Fortschritts-Medaille ausgezeichnet. Beiden Genannten war es auch gegönnt Ihren kaiserlichen Hoheiten dem Protector der Weltausstellung Erzherzog Carl Ludwig und dem Präsidenten derselben Erzherzog Rainer das Modell zu erklären und deren lebhafte Theilnahme zu vernehmen" (Israelitisches Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, S. 14).

Das Israelitische Blindeninstitut war somit ein Vorreiter der Inklusion für sehbehinderte Menschen in Österreich-Ungarn und verstand seine Arbeit als wichtiges Zeichen der sozialen Integration, sowohl für Blinde als auch für Juden. Während alle Menschen von Not und Krankheit betroffen sein können, unterscheiden gesellschaftspolitische Machtstrukturen bei der Versorgung nach Klasse, Religionszugehörigkeit, Geschlecht und Herkunft des Einzelnen. Das Israelitische Blindeninstitut stand, wie das 1873 eröffnete Rothschild-Spital, allen offen und sorgte dafür, dass auch jüdische Patienten die notwendige geistige Betreuung erhielten (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 2).

Das Israelitische Blindeninstitut war somit ein Vorreiter der Inklusion für sehbehinderte Menschen in Österreich-Ungarn und verstand seine Arbeit als wichtiges Zeichen der sozialen Integration, sowohl für Blinde als auch für Juden. Während alle Menschen von Not und Krankheit betroffen sein können, unterscheiden gesellschaftspolitische Machtstrukturen bei der Versorgung nach Klasse, Religionszugehörigkeit, Geschlecht und Herkunft des Einzelnen. Das Israelitische Blindeninstitut stand, wie das 1873 eröffnete Rothschild-Spital, allen offen und sorgte dafür, dass auch jüdische Patienten die notwendige geistige Betreuung erhielten (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 2).

Entwurf des Gebäudes des israelitischen Blindeninstituts

Wilhelm Stiassny

In: Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, Wien 1873

JMW

Inspiriert von seinen Reisen organisierte Frankl den ersten europäischen Kongress für Blindenbildung, der im Rahmen der Wiener Weltausstellung stattfand. Im Vorbericht zum Kongress behaupteten die Organisatoren: „Nur die mündliche Mittheilung, der persönliche Austausch der Gedanken und Erfahrungen allein kann das rasch und erfolgreich erreichen, was auf dem Gebiete der Blinden-Erziehung trotz vielfacher Erfolge wirklich noch zu erzielen ist. Ein Congress der Leiter und Lehrer aller Blinden-Institute, der unbegreiflich genug seit dem Bestande derselben in Europa noch niemals stattgefunden hat, scheint nicht nur wünschenswert, vielmehr dringend geboten" (Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 56). Trotz Frankls erfolglosem Appell an die Organisatoren der Weltausstellung, eine eigene Abteilung für Blindenpädagogik auf dem Messegelände im Prater zur Verfügung zu stellen, nahmen die Organisatoren den Kongress in ihren Programmkalender auf (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 58). Vom 3. bis 8. August versammelten sich Delegationen verschiedener europäischer und amerikanischer Institute in Wien, um sich zu vernetzen, bewährte Praktiken auszutauschen und sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Blindenbildung zu informieren. Die Stadt Wien und das k.u.k. Unterrichtsministerium unterstützten die Veranstaltung; das Unterrichtsministerium stellte sogar den Festsaal des k.u.k. Akademischen Gymnasiums als Veranstaltungsraum zur Verfügung (vgl. Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien, 1873, S. 58). Ein Besuch des Instituts auf der Hohen Warte im 19. Wiener Gemeindebezirks war ebenfalls Teil des Kongressprogramms und erfreute sich großer Resonanz.

Bei der Recherche zu dem Schaufenster wurde in den Sammlungen des Museum of the American Printing House for the Blind (Louisville, KY, USA) eine Verdiensturkunde entdeckt, die während der Weltausstellung an das American Printing House for the Blind in Kentucky verliehen wurde. Diese Entdeckung verdeutlicht das hohe Niveau des transnationalen Austauschs, der während des Kongresses stattfand, insbesondere zu einer Zeit, als internationales Reisen nicht so einfach war wie heute.

Ein wesentlicher Durchbruch auf dieser Konferenz war die Anerkennung der Sechs-Punkt-Brailleschrift als offizielles Schriftsystem für Blinde (vgl. Website Bundesblindeninstitut Wien). Dieser Meilenstein ebnete den Weg zu einer barrierefreien Gesellschaft.

Bei der Recherche zu dem Schaufenster wurde in den Sammlungen des Museum of the American Printing House for the Blind (Louisville, KY, USA) eine Verdiensturkunde entdeckt, die während der Weltausstellung an das American Printing House for the Blind in Kentucky verliehen wurde. Diese Entdeckung verdeutlicht das hohe Niveau des transnationalen Austauschs, der während des Kongresses stattfand, insbesondere zu einer Zeit, als internationales Reisen nicht so einfach war wie heute.

Ein wesentlicher Durchbruch auf dieser Konferenz war die Anerkennung der Sechs-Punkt-Brailleschrift als offizielles Schriftsystem für Blinde (vgl. Website Bundesblindeninstitut Wien). Dieser Meilenstein ebnete den Weg zu einer barrierefreien Gesellschaft.

Zusatz

Der Text, den Sie gerade lesen, ist an der Museumskasse auch in Braille-Schrift erhältlich. Möglich gemacht hat dies die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs. Die 1935 gegründete Organisation unterstützt blinde und sehbehinderte Menschen und arbeitet mit Institutionen wie Museen bei der Umsetzung einer barrierefreien Infrastruktur zusammen. Inklusion und Barrierefreiheit sind jedoch keine Selbstverständlichkeit. In einer demokratischen Gesellschaft erfordert es die Anstrengungen jedes Einzelnen, mit seiner einzigartigen und vielfältigen Perspektive, um gemeinsam die Rechte aller durchzusetzen und zu schützen.

Links

Literatur

Das Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien. Monographie nebst wissenschaftlichen und biographischen Beiträgen, Wien 1873.

Israelitisches Blinden-Institut auf der Hohen Warte bei Wien. Bericht für die Jahre 1872, 1873, 1874, Wien 1875.

Bundesblindeninstitut Wien, „Museum", https://bbi.at/service/museum/ (3.7.2023).

Verdienst-Medaille für das American Publishing House for the Blind

Kaiserliche Ausstellungskommission

Wien, 16. August 1873

Mit freundlicher Genehmigung vom Museum of the American Printing House for the Blind

APH Collection, 1991.92